23 settembre 2021

6 febbraio 2022

La storia, la vita, l’amore a Parigi in 130 fotografie

Quando

23 settembre 2021

6 febbraio 2022

Ufficio stampa

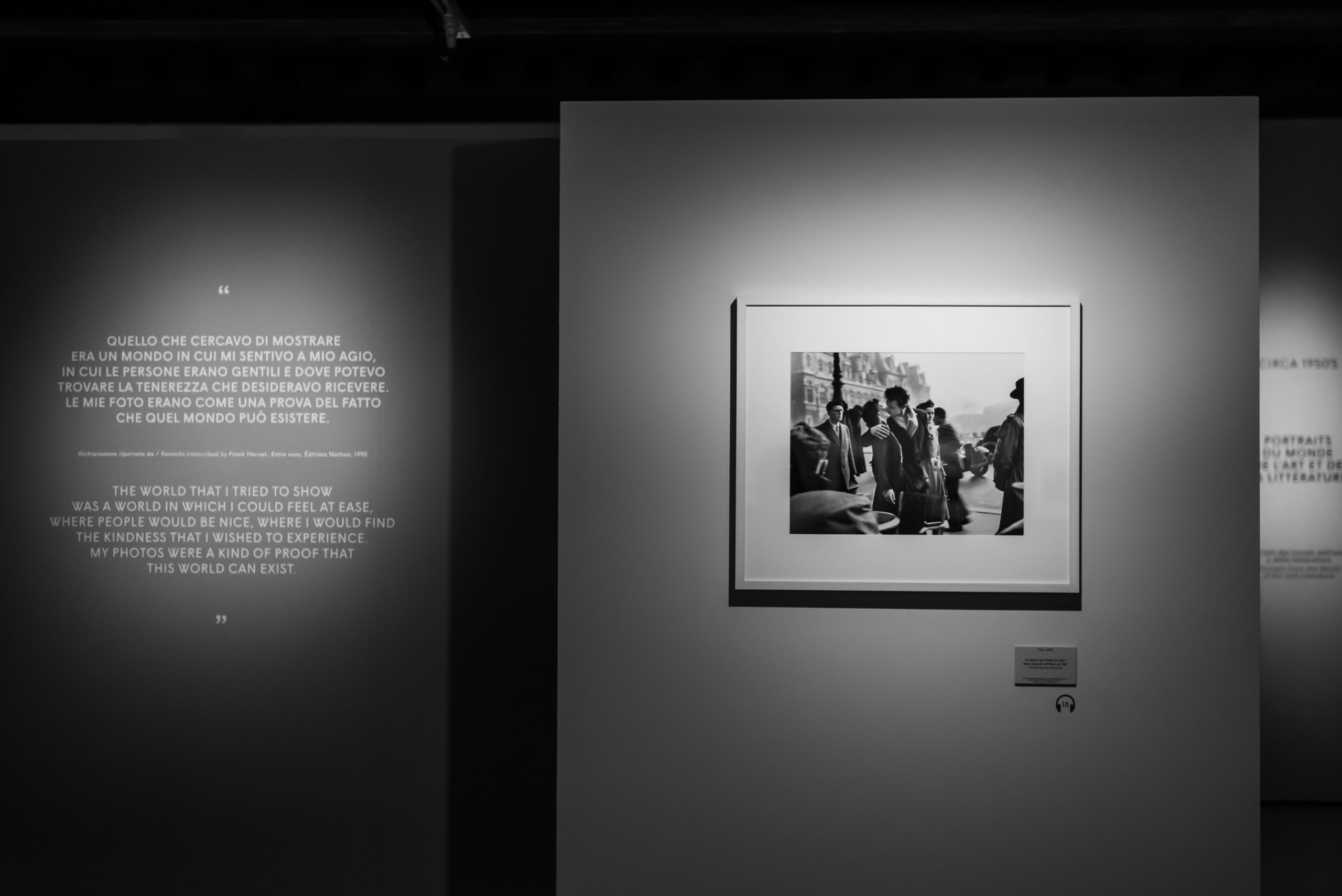

Una mostra dedicata a un pescatore: è così che amava definirsi il maestro della fotografia Robert Doisneau (1912-1994).

Insieme a Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau è considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada. Con il suo obiettivo cattura la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e la sua banlieue, con tutte le emozioni dei gesti e delle situazioni in cui sono impegnati. In 11 sezioni, la mostra combina la cronologia di Doisneau con un approccio tematico, raccontando la storia di oltre 130 stampe ai sali d’argento in bianco e nero provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge. È in questo luogo che il fotografo stampò e archiviò le sue immagini per oltre cinquant’anni, lasciando un’eredità di quasi 450.000 negativi.

La poesia dell’istante quotidiano

Les frères, rue du Docteur Lecène, Paris 1934

Il pescatore di momenti

Robert Doisneau (Gentilly, 14 aprile 1912 – Parigi, 1º aprile 1994) ha saputo raccontare con empatia la società parigina del Novecento captando momenti di grazia ed espressioni di felicità. Artista o fotoreporter, Doisneau ci ha lasciato immagini che riescono a strapparci un sorriso e, allo stesso tempo, a stringerci il cuore. Perché il suo approccio all’umanità era ben più complesso della semplice leggerezza che si tende ad associare alle sue immagini. «In realtà», diceva, «la mia vera passione è la pesca; la fotografia è solo un hobby». Il passatempo di uno dei più grandi fotografi del XX secolo.

Tutte le immagini presenti sono protette da copyright © Robert Doisneau

Cafè noir et blanc, 1948

Eccolo, il Doisneau che tutto il mondo ha amato. L’ironico, toccante, sedentario Doisneau a suo agio solo nelle periferie di Parigi (e nemmeno in tutte: solo in quelle a sud). I cui luoghi del cuore erano strade, fabbriche, portinerie e, come in questo caso, bistrot.

Periferie in cui si muove un’umanità periferica di cui Doisneau, con empatia, ha mostrato la miseria, l’inquietudine, la malinconia, riuscendo però a captarne i momenti di grazia, di felicità, i sorrisi di un istante.

A carpire, insomma, l’essenza ambigua della vita stessa, il suo essere insieme ombra e luce.

Comtesse Gaëlle et Monsieur Pedro, 1950

A Doisneau hanno dedicato tante mostre ma questa è diversa, perché il curatore, Gabriel Bauret, ha scandagliato i 450.000 negativi dell’archivio per distillarne una selezione capace di tratteggiare un ritratto dell’artista “a figura intera”, permettendoci di scoprire il Doisneau meno noto: come quello dei lavori su commissione.

Le commissioni lo mettevano a disagio, lo obbligavano a uscire dal guscio: era un sedentario che detestava allontanarsi dalla “sua periferia”. «Ho sprecato molte energie» confesserà parlando di quei lavori. Si può quindi immaginare con che spirito, su richiesta di Vogue, nel 1951 lasciò Parigi per andare fino all’Hôtel de Paris di Biarritz, a una cena di gala a cui partecipavano anche i due protagonisti che danno il titolo a questa foto.

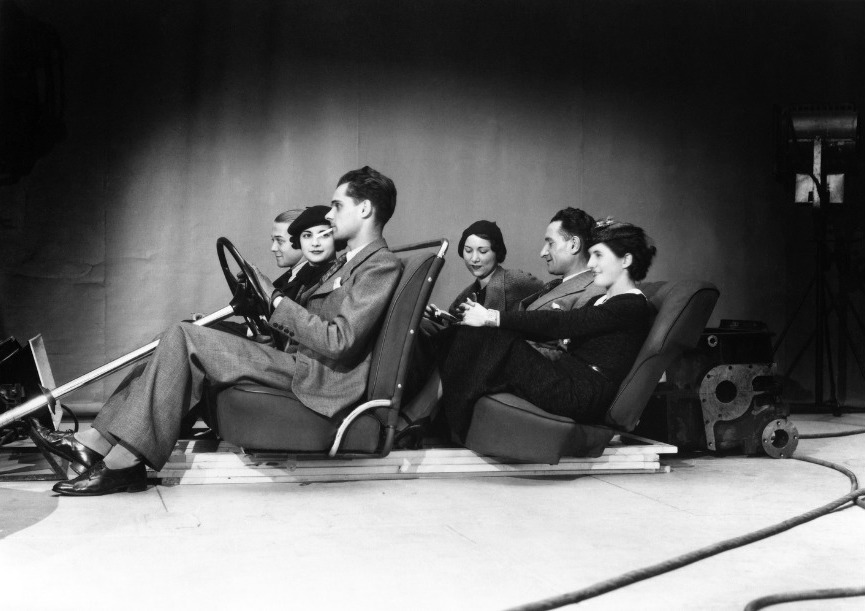

Prise de vues publicitaire Renault, 1935

Osservando questa foto si possono scoprire un paio di cose che forse non tutti sanno. La prima, come si deduce dal titolo, è che Doisneau ha lavorato anche su commissione. Lo ha fatto a inizio carriera e non ha mai smesso. E uno dei primi committenti fu proprio l’industria automobilistica.

Tra il 1934 e il 1939 lavorò alla Renault: cinque anni molto formativi, durante i quali realizzò vari scatti pubblicitari che gli insegnarono a padroneggiare la tecnica e a curare ogni dettaglio, perché nulla, in quelle foto, era lasciato al caso.

Fu però un altro il motivo per cui Doisneau ritenne importante quell’esperienza: la Renault gli chiese anche di documentare l’attività delle officine di Boulogne-Billancourt, e fu allora che Doisneau scoprì la realtà della condizione operaia, alla quale si sarebbe sempre sentito vicino.

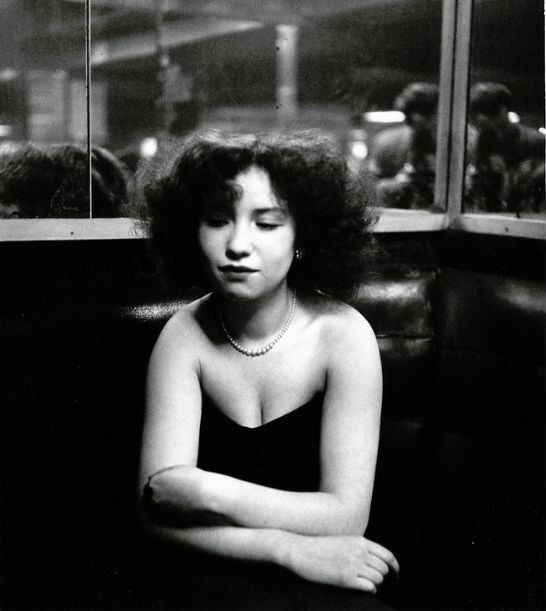

Mademoiselle Anita, 1951

A incuriosire, in questa foto, non è ciò che si vede ma ciò che si intravede. Col tempo Robert Doisneau riuscì a superare l’innata timidezza, che lo aveva portato a fotografare le persone da lontano, e a trovare la famosa “giusta distanza” che, per lui, voleva dire avvicinarsi ma senza mai arrivare al primo piano. Come in questo ritratto scattato a Parigi nel 1951.

La scelta della distanza è determinante nella composizione di una foto. Lasciare un vuoto ai bordi dell’inquadratura era, infatti, una consuetudine per i fotografi della sua generazione, e lo stesso Doisneau fece ricorso al ritaglio per eliminare dettagli periferici che gli sembravano superflui. In questa foto, ad esempio, il dettaglio ritenuto superfluo era se stesso: grazie a un gioco di specchi, infatti, il fotografo si vede non una ma due volte.

Les FFI de Ménilmontant, 1944

Riuscite a vederla l’ironia in questa foto? Non si vede perché non è quella voluta dall’autore ma è l’ironia, così detta, “della sorte”. Il giorno in cui fu scattata, Doisneau stava passeggiando per le amate periferie parigine. Non erano giorni qualunque, era l’estate del ‘44 e Parigi era appena stata liberata dai nazisti.

Il passeggiatore, con la sua macchina fotografica, fu notato da un gruppo di partigiani freschi di vittoria: «Ce la fai una foto?». Doisneau aveva con sé solo due rullini: un ritratto di gruppo era l’ultima cosa che aveva voglia di fare. Ma come poteva rifiutarsi?

E l’ironia? L’ironia della sorte è che Doisneau ha confessato che proprio questa foto, che non aveva nessuna intenzione di fare, in realtà era la migliore che avesse mai scattato.

Promenade dominicale, 1934

A osservarla con l’occhio di un detective, questa foto nasconde l’indizio di un tratto caratteriale insospettabile in un “fotografo di strada” come Doisneau: la timidezza. L’indizio è la distanza, quei metri che ci separano dall’oggetto osservato: tre donne e due uomini, al parco, nei loro vestiti del giorno di festa.

Doisneau era sì empatico, ma anche timido, un ostacolo per un fotografo. Risolse il conflitto trovando la giusta distanza tra sé e i soggetti che fotografava, senza mai avvicinarsi troppo ai volti.

In questo la Rolleiflex lo aiutava, permettendogli di fotografare senza tenere l’apparecchio all’altezza degli occhi, così il soggetto non si rendeva conto di essere fotografato. «E tuttavia avevo la sensazione di vedere molto bene le persone. Allora mi sono lanciato, all’epoca il pubblico non si rifiutava».

Le Fox Terrier du Pont des Arts, 1953

Quella che si vede è una storia di sguardi che finisce con un dubbio, irrisolto, su cosa stia realmente guardando il padrone del cane. La foto fu scattata a Parigi nel 1953 ed è un gioco di prestigio di Robert Doisneau. Come tutte le magie ci racconta due storie: una si vede, l’altra no.

Nella storia che non si vede c’è un grande fotografo, bravissimo non solo a cogliere l’attimo, ma anche a inventarselo. A differenza dei prestigiatori, però, a Doisneau piaceva svelare i suoi trucchi: «Questa è una foto completamente costruita», ha raccontato.

«Eravamo un bel gruppetto in un caffè di rue de Seine, tutti un po’ brilli; con noi c’era una ragazza che il compagno pittore voleva ritrarre sul Pont des Arts. Io gli ho suggerito di dipingerla nuda, per vedere come avrebbe reagito la gente».

L’Enfer, 1952

Un pescatore. È così che amava definirsi Robert Doisneau: «In realtà», chiosava, «la mia vera passione è la pesca: la fotografia è solo un hobby». Ma poi concludeva: «A dirla tutta, la pesca non è poi così diversa dalla fotografia».

Ed ecco che una battuta si rivela verità sul fotografare, che lui definiva «disciplina dell’attesa». Attendere, anche a lungo, in modo da trovarsi nel posto giusto al momento giusto per cogliere l’attimo con l’amo dell’obiettivo.

Esattamente quello che accadde con la foto che vedete qui: Doisneau la scattò a Parigi, in Boulevard de Clichy, nel 1952, usando come esca il grottesco ingresso de L’Enfer, «un cabaret dove i borghesi venivano a cercare il brivido del proibito». Lui, invece, ci andava per gettare l’amo.

English

English